最新动态

黄河三角洲生态环境研究中心梁晨博士团队在《Journal of Plant Ecology》上发表题为“Soil Carbon Storage and its Driving Factors in Different Plant Communities of Coastal Wetland in the Non-growing Season”的研究论文。《Journal of Plant Ecology》于2008年创刊,是植物生态学领域的国际权威期刊,专注于讨论植物与生物及非生物环境交互的前沿问题。2024年影响因子3.9,为中科院一区TOP期刊。

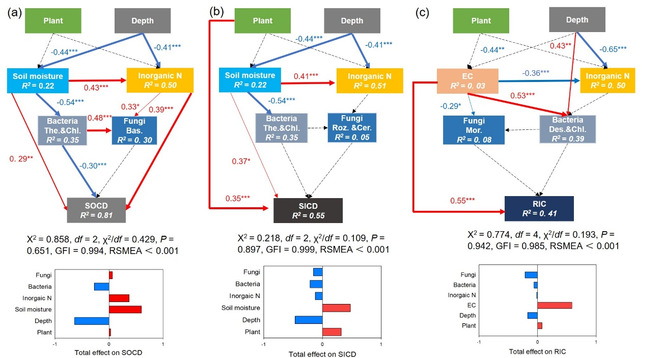

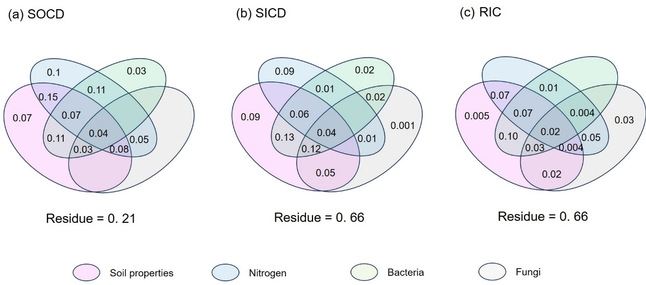

植物群落组成显著影响滨海湿地土壤碳(C)储量和稳定性,但这些影响在植物的非生长季尚不清楚。梁晨博士团队研究了江苏省盐城市滨海湿地五个植物群落——互花米草、碱蓬、芦苇、互花米草-碱蓬混合群落以及无植物光滩的土壤碳含量、密度和稳定性的变化规律。互花米草群落表现出较高的土壤有机碳和无机碳含量,这与其植物生物量高、固碳能力强以及细菌丰度低有关。芦苇群落显示出更高的溶解性有机碳和微生物生物量碳含量,这归因于较高的土壤水分和无机氮含量促进了微生物的生长及其对植物残体的分解。碱蓬群落由于较少的地上生物量、较低的土壤水分和无机氮含量及其微生物效应的共同作用,土壤有机碳密度最低。由于土壤水分和微生物介导的难降解碳的稳定性较高,无植被光滩土壤无机碳密度最高。芦苇群落碳抵抗性指数最低,这与较低的土壤电导率、较高的碳氮有效性和细菌丰度有关。在所有群落中,土壤碳组分和密度以及碳抵抗性指数均随土壤深度的增加而降低,这可能反映了土壤水分和养分有效性的降低,对根系生长和微生物活动的限制。结果表明,互花米草群落增加了土壤碳积累,而芦苇群落积累了更多的不稳定碳组分。由于土壤理化性质与微生物的相互作用,最终导致碳稳定性总体上有所降低,这可能对未来气候变化下的滨海湿地碳汇扩增造成严重的挑战。

图1 采用结构方程模型评价植物群落和土壤深度对(a) SOCD、(b) SICD和(c) RIC的影响

图2 方差分解得出的Venn图显示了土壤特性、细菌、真菌和氮元素对(a) SOCD、(b) SICD和(c) RIC的贡献

该研究得到了山东省自然科学基金(项目编号:ZR2020MD007),中央财政林业科技推广示范项目(项目编号:苏[2023]TG10),江苏省海洋科学技术创新专项基金项目(项目编号:JSZRHYKJ202305)以及山东大学青年创新支持项目(项目编号:2021KJ081)资助。

原文链接:https://doi.org/10.1093/jpe/rtaf076