黄河三角洲生态环境研究中心徐海东博士团队在《Agriculture, Ecosystems and Environment》(AEE)上发表题为“Long-term straw return promotes soil phosphorus cycling by enhancing soil microbial functional genes responsible for phosphorus mobilization in the rice rhizosphere”的研究论文。《AEE》是由Elsevier集团出版的农业生态与环境科学领域国际权威期刊,2025年影响因子为6.4,属于中科院一区TOP期刊。

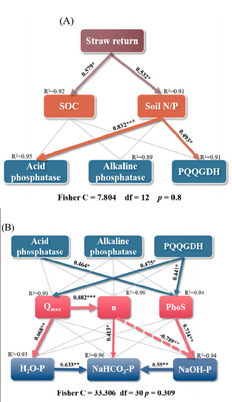

针对磷在红壤性水稻土中吸附强、有效性低的问题,研究以红壤性水稻土为研究对象,探究长期秸秆还田对水稻根际磷库组成及磷转化特性的影响,结合宏基因组测序技术,解析水稻根际磷转化关键过程相关基因的丰度、多样性与物种组成,进而分析其与磷库组成及磷转化特性之间的关系。分段结构方程模型结果表明,秸秆还田增加了参与磷溶解矿化基因的相对丰度,特别是酸性磷酸酶(Acid phosphatase)和醌蛋白葡萄糖脱氢酶(PQQGDH),其中PQQGDH通过提高Qmax(土壤磷饱和吸附量)间接提高了H20-P含量(活性磷组分),同时与Acid phosphatase共同通过提高PhoS(酸性磷酸酶)活性促进NaOH-P向NaHCO3-P(活性磷组分)的转化。这些结果丰富了我们对秸秆还田提高稻田磷利用率的微生物机制的认识,为磷活化微生物技术的开发提供了理论支持。

图1 长期秸秆还田对土壤磷循环相关功能基因丰度的影响(A)及其对土壤活性磷组分的调控过程(B)

该研究得到了国家自然科学基金(42107369)和山东省自然科学基金(2023YFD1900900)的支持。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880924005401