学术交流

黄河三角洲生态环境研究中心曹琪琪博士团队在《Agricultural Water Management》上发表题为“Shifting sands to sustainable soils: spatial dynamics of soil water and salinity in a desert oasis ecotone”的研究论文。《Agricultural Water Management》是由Elsevier集团出版的农业生态与水分管理领域国际权威期刊,2025年影响因子为6.5,属于中科院SCI一区TOP期刊。

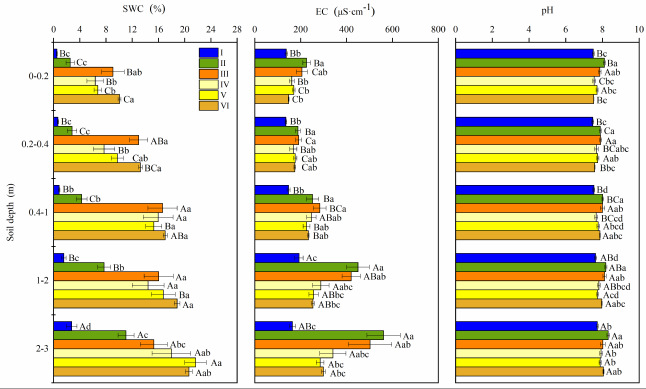

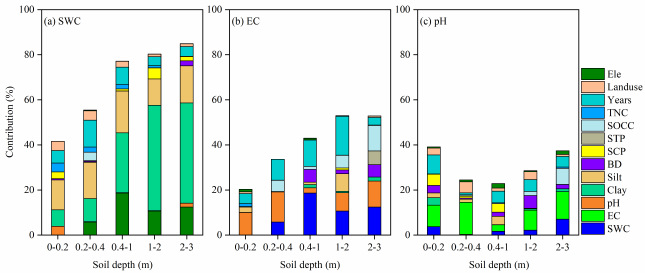

探究土壤水盐的时空动态格局及其主导因素,对于预测干旱农业区盐渍化风险、制定治理策略具有重要意义。本研究以中国西北乌兰布和沙漠荒漠-绿洲交错带为研究对象,系统分析了裸沙地、灌丛沙堆及不同耕作年限(2–5年、12–15年、25–30年、40–50年)农田中土壤含水量(SWC)、电导率(EC)和pH值在0–3米土层的垂直分布特征,并确定了其主要控制因子。结果表明SWC、EC和pH总体上随土层加深而升高,最优拟合函数为二次函数或幂函数。裸沙地的三项参数均处于最低水平,而EC与pH峰值出现在灌丛沙堆,尤其是靠近水域的区域,表明此区域可能不利于农田开垦。经过40–50年农业耕作,农田表层土壤(0–0.4 m)EC和pH分别下降7.3–34.7%和3.9–7.2%;相比之下,长期灌溉使亚表层(0.4–3 m)EC和pH趋于稳定。然而,新垦农田(2–5年)亚表层(0.4–1 m)盐分显著高于灌丛沙堆与老垦区,表明新垦土地存在盐渍化风险,需优化灌溉策略。土壤质地是SWC的主要控制因子,而耕作年限对EC和pH变化的解释度较高。本研究揭示了土地利用方式转变后土壤水盐的时空动态规律,为优化灌溉制度、防治干旱区次生盐渍化提供了理论依据。

图1 裸沙地(I)、灌丛沙堆(II)、2–5年农田(III)、12–15年农田(IV)、25–30年农田(V)和40–50年农田(VI)在0–0.2、0.2–0.4、0.4–1、1–2及2–3米土层含水量(SWC)、电导率(EC)和pH值的垂直变化

注:不同小写字母代表同一土层不同类型之间具有显著性差异(P<0.05),不同大写字母代表同一类型不同土层之间具有显著性差异(P<0.05)

图2 海拔高度、土地利用类型、耕作年限和土壤因子对不同土层(0–0.2、0.2–0.4、0.4–1、1–2和2–3米)土壤含水量(SWC)、电导率(EC)及pH值变化的相对贡献

该研究得到了中美政府间国际科技创新合作项目(2023YFE0121800)和国家自然科学基金(32371961)的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.agwat.2025.109562